鎖国日本の時代

産業革命でヨーロッパが動き出した

18世紀半ば、イギリスで始まった産業革命は、欧米諸国に波及し、飛躍的に工業生産力を向上させ、19世紀中ごろには世界の資本主義体制が成立しました。そして、欧米諸国は新たな市場を求め、アジア・アフリカ・中南米に徐々に勢力を拡大していきました。

また、欧米での工業化の拡大は、鯨油の需要を増大させ、当時、鯨資源の豊富な北太平洋に数多くのアメリカ、イギリスの捕鯨船が出漁するようになり、日本沿岸で遭難・漂着する捕鯨船が現れるようになったのです。つまり、幕末における外国船の来襲は、西欧の近代化とそこでのエネルギー資源をめぐる世界的な覇権争いが根底にあったと考えられます。

江戸幕府は国内の防衛に注力していた

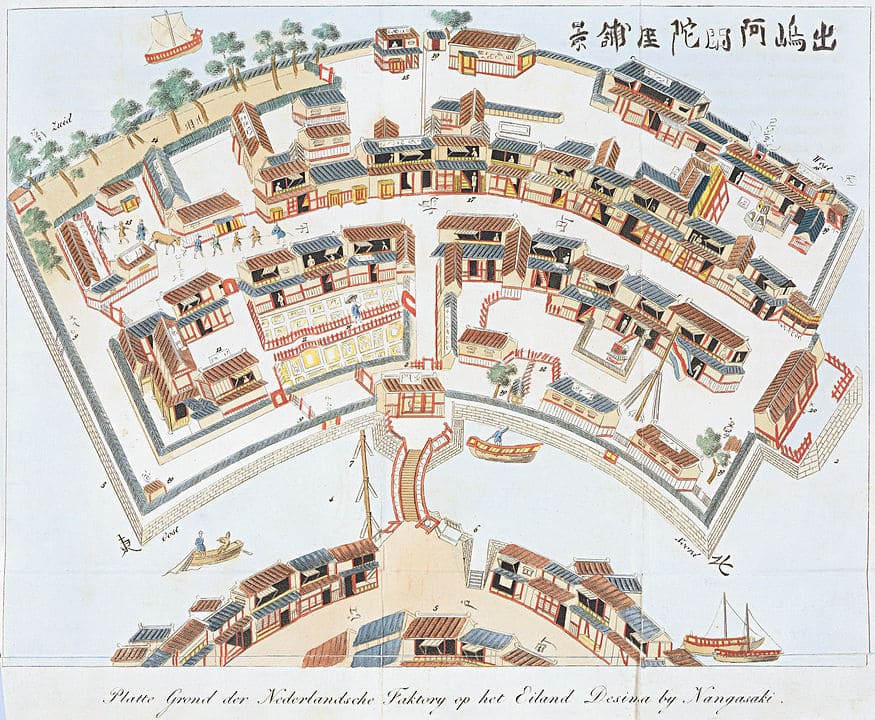

わが国は、寛永15年(1638)、第五次鎖国令で鎖国体制がほぼ完成して以来、幕府の仮想敵は他の諸藩であり、その防衛の基本的な考え方は常に内に向けられ、軍備も国内の治安が主な目的でした。このことは、外国船は空砲を撃って威嚇すれば退去するであろうという考えで行われた、異国船打払令という政策にも表れています。

外国船の来襲に動揺する幕府

しかし、天保11年(1840)〜天保13年(1842)のアヘン戦争の結果、中国が半植民地化されたことが日本に伝えられたため、幕府は異国船打払令を撤回し、薪水を供与する柔軟な対応に戻す一方で、海防強化に力を注ぐことになります。もちろん、外国船による事件なども頻発し、通交を求める「砲艦外交」を差し迫られていたことも、幕府に海防強化を目覚めされる大きな理由であったといえます。 そして開国は必然の状況下、嘉永6年(1853)、米国のペリー艦隊の浦賀来航を迎えることになりました。

黒船ミシシッピ号

黒船サスケハナ号

黒船サトラガ号